みなさんこんにちは。ささきなおこ保険事務所でございます。

2023年もあっという間に9月ですね。もう今年も4分の3に突入という事で早いものです。

さて、この時期になると増えるお問合せが「生命保険料控除証明書」についてです。

いつ届くのか、紛失したのではないかと不安を抱える方も多いので、本記事では生命保険料控除とその証明書についてポイントをいくつかご紹介します。

※ 2023年9月現在の内容です。税制改定により将来変更になる可能性があります。また、個別の税務の取扱等については所轄の税務署または税理士にご相談ください。

そもそも生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、所得控除のひとつです。「控除」という意味はここでは「一定金額を引いてくれる」と考えればわかりやすいと思います。

わたしたちが納める税金は1年間で得た所得を元に計算されます。すなわち所得が多ければ税金も多く納めることになります。所得にそのまま税金がかかるわけではなく、所得からいくつかの控除を適用して「一定額を引いた」所得(課税所得)に対して税金を計算するんですね。

したがって、生命保険料控除をはじめとしたさまざまな控除を適用しないと損ですよね。

この控除を受けるために必要なのが控除証明書です。

会社員の方は11月ごろに勤務先に提出、事業主の方は翌年の2月16日~3月15日に行う確定申告時に必要になります。

本記事では生命保険料控除証明書を取り上げていますが、iDeCoなどの掛金についても小規模企業共済等掛金払込証明書が届きますのでもれなく提出し控除を受けましょう。

対象になるのは?

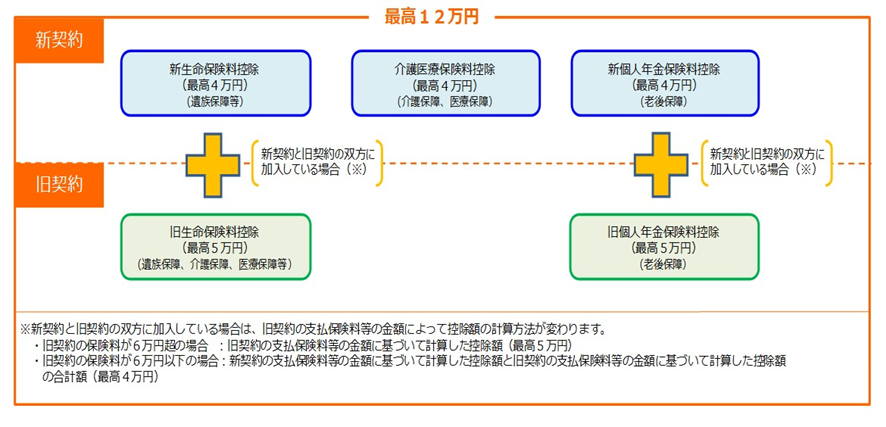

ひとくちに生命保険料控除、と言っても、現在の制度においては「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種あり、それぞれ控除対象要件が違いやや複雑です。

また、2012年1月1日以降に締結した契約とそれ以前でも取扱いが異なっています。ご自身の加入保険が控除対象になっているかは保険会社発行の書類で確認することができます。

なお住宅ローン債務弁済のための団信や少額短期保険業者の保険(保険期間が1年などのもの)は控除対象外ですので注意しましょう。

控除額はいくら?

所得税においては2011年12月31日以前に契約した保険(旧制度)では最高10万円、2012年1月1日以降に契約した保険(新制度)では最高12万円が控除されます。住民税では新・旧いずれも上限7万円です。

なお、新旧両方の契約を持っている方も多いですがその場合は、

①旧制度のみで算出

②新制度のみで算出

③新旧両制度を合計して算出

のいずれか有利な方を選べます。ただしその場合でも上限は所得税12万円、住民税7万円です。

仮に年間12万円の保険料を支払っている場合は所得から12万円を引いてくれるという事ですが、注意したいのが、控除種類ごとに4万円が最高で3種合わせて12万円が最高という点です。(新制度の例)

出典:国税庁HP「No.1140生命保険料控除」より抜粋

仮に年間12万円の保険料を支払っていても、介護医療保険に該当する契約のみに12万円支払っている場合はそのうち4万円のみが控除対象になるという事です。

証明書はいつ届く?

弊所で取扱う、メットライフ生命の控除証明書が届く時期は原則10月中旬です。

ただ、この原則に該当しない例外がいくつかあります。

発送前月の保険料が落ちなかった契約

その後支払されたかどうかを確認後に発送されるため届くのは11月初旬になります。

年払い・半年払い契約で9月以降に支払が到来する契約

保険料充当を確認できた翌月の発送となり、最も遅いパターンで翌年1月になります。この場合、会社員の方の年末調整には間に合わないため「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」が10月中旬に届きます。お知らせに記載されている予定額を申告し、勤務先の指示に従って後日証明書が発行され次第提出しましょう。

今年9月以降に契約したばかりの契約

契約成立のタイミングに応じて順次発送されます。2023年に支払った保険料が対象になりますので1ヶ月分でも支払があれば証明書が発行されます。

これら例外に該当していないのに届いていない場合は、引っ越しをしたのに住所変更をしていない可能性が考えられます。

控除証明書は多くの場合、9月中旬の住所情報を元に発送しているため、住所変更のタイミングがそれより後の時は届いていない可能性があります。

まとめ

以上の様に、契約内容や保険料支払の状況によっていくつかのパターンがあるものの、

住所変更があれば速やかに届け出る、10月ごろに届く封筒やはがきは保管しておく。

を心掛けておけば今年度の年末調整や確定申告で慌てることはなくなります。

万一紛失してしまった場合は保険担当者や保険会社に連絡すると再発行が可能です。近年は電子データの表示や送信が可能なケースも増えています。早めに問合せして必要書類を揃えておきましょう。

お問合せはこちらまでお気軽に!

コメント